【古文】

八月二十余日、

宵過ぐるまで待たるる月の心もとなきに、

星の光ばかりさやけく、松の梢吹く風の音心細くて、

いにしへの事語り出でて、うち泣きなどしたまふ。

「いとよき折かな」

と思ひて、御消息や聞こえつらむ、

例のいと忍びておはしたり。

月やうやう出でて、

荒れたる籬のほどうとましくうち眺めたまふに、

琴そそのかされて、

ほのかにかき鳴らしたまふほど、けしうはあらず。

「すこし、け近う今めきたる気をつけばや」

とぞ、乱れたる心には、心もとなく思ひゐたる。

人目しなき所なれば、心やすく入りたまふ。

命婦を呼ばせたまふ。

今しもおどろき顔に、

「いとかたはらいたきわざかな。

しかしかこそ、おはしましたなれ。

常に、かう恨みきこえたまふを、

心にかなはぬ由をのみ、いなびきこえはべれば、

『みづからことわりも聞こえ知らせむ』

と、のたまひわたるなり。

いかが聞こえ返さむ。

なみなみのたはやすき御ふるまひならねば、

心苦しきを。

物越しにて、聞こえたまはむこと、聞こしめせ」

と言へば、いと恥づかしと思ひて、

「人にもの聞こえむやうも知らぬを」

とて、奥ざまへゐざり入りたまふさま、

いとうひうひしげなり。

うち笑ひて、

「いと若々しうおはしますこそ、心苦しけれ。

限りなき人も、

親などおはしてあつかひ後見きこえたまふほどこそ、

若びたまふもことわりなれ、

かばかり心細き御ありさまに、

なほ世を尽きせず思し憚るは、つきなうこそ」

と教へきこゆ。

さすがに、人の言ふことは強うもいなびぬ御心にて、

「答へきこえで、ただ聞け、とあらば。

格子など鎖してはありなむ」

とのたまふ。

「簀子などは便なうはべりなむ。

おしたちて、あはあはしき御心などは、よも」

など、いとよく言ひなして、

二間の際なる障子、手づからいと強く鎖して、

御茵うち置きひきつくろふ。

いとつつましげに思したれど、

かやうの人にもの言ふらむ心ばへなども、

夢に知りたまはざりければ、命婦のかう言ふを、

あるやうこそはと思ひてものしたまふ。

乳母だつ老い人などは、曹司に入り臥して、

夕まどひしたるほどなり。

若き人、二、三人あるは、

世にめでられたまふ御ありさまを、

ゆかしきものに思ひきこえて、心げさうしあへり。

よろしき御衣たてまつり変へ、

つくろひきこゆれば、

正身は、何の心げさうもなくておはす。

男は、いと尽きせぬ御さまを、

うち忍び用意したまへる御けはひ、

いみじうなまめきて、

「見知らむ人にこそ見せめ、

栄えあるまじきわたりを、あな、いとほし」

と、命婦は思へど、

ただおほどかにものしたまふをぞ、

「うしろやすう、

さし過ぎたることは見えたてまつりたまはじ」

と思ひける。

「わが常に責められたてまつる罪さりごとに、

心苦しき人の御もの思ひや出でこむ」

など、やすからず思ひゐたり。

君は、人の御ほどを思せば、

「されくつがへる今様のよしばみよりは、

こよなう奥ゆかしう」

と思さるるに、いたうそそのかされて、

ゐざり寄りたまへるけはひ、忍びやかに、

衣被の香いとなつかしう薫り出でて、おほどかなるを、

「さればよ」

と思す。

年ごろ思ひわたるさまなど、

いとよくのたまひつづくれど、

まして近き御答へは絶えてなし。

「わりなのわざや」

と、うち嘆きたまふ。

【与謝野晶子訳】

八月の二十日過ぎである。

八、九時にもまだ月が出ずに星だけが白く見える夜、

古い邸《やしき》の松風が心細くて、

父宮のことなどを言い出して、

女王は命婦といて泣いたりしていた。

源氏に訪ねて来させるのに

よいおりであると思った命婦のしらせが 行ったか、

この春のようにそっと源氏が出て来た。

その時分になって昇《のぼ》った月の光が、

古い庭をいっそう荒涼たるものに見せるのを

寂しい気持ちで女王がながめていると命婦が勧めて琴を弾かせた。

まずくはない、

もう少し近代的の光沢が添ったらいいだろうなどと、

ひそかなことを企てて心の落ち着かぬ命婦は思っていた。

人のあまりいない家であったから

源氏は気楽に中へはいって命婦を呼ばせた。

命婦ははじめて知って驚くというふうに見せて、

「いらっしったお客様って、それは源氏の君なんですよ。

始終御交際をする紹介役をするようにって

やかましく言っていらっしゃるのですが、

そんなことは私にだめでございますって

お断わりばかりしておりますの、

そしたら自分で直接お話しに行くってよくおっしゃるのです。

お帰しはできませんわね。

ぶしつけをなさるような方なら何ですが、

そんな方じゃございません。

物越しでお話をしておあげになることだけを

許してあげてくださいましね」

と言うと女王は非常に恥ずかしがって、

「私はお話のしかたも知らないのだから」

と言いながら部屋の奥のほうへ膝行《いざ》って行くのが

ういういしく見えた。

命婦は笑いながら、

「あまりに子供らしくいらっしゃいます。

どんな貴婦人といいましても、

親が十分に保護していてくださる間だけは

子供らしくしていてよろしくても、

こんな寂しいお暮らしをしていらっしゃりながら、

あまりあなたのように

羞恥《しゅうち》の観念の強いことは まちがっています」

こんな忠告をした。

人の言うことにそむかれない内気な性質の女王は、

「返辞をしないでただ聞いてだけいてもいいというのなら、

格子でもおろしてここにいていい」

と言った。

「縁側におすわらせすることなどは失礼でございます。

無理なことは決してなさいませんでしょう」

体裁よく言って、

次の室との間の襖子《からかみ》を命婦自身が確かに閉めて、

隣室へ源氏の座の用意をしたのである。

源氏は少し恥ずかしい気がした。

人としてはじめて逢う女には どんなことを言ってよいかを知らないが、

命婦が世話をしてくれるであろうと決めて座についた。

乳母のような役をする老女たちは 部屋へはいって

宵惑《よいまど》いの目を閉じているころである。

若い二、三人の女房は有名な源氏の君の来訪に心をときめかせていた。

よい服に着かえさせられながら女王自身は

何の心の動揺もなさそうであった。

男はもとよりの美貌を目だたぬように化粧して、

今夜はことさら艶《えん》に見えた。

美の価値のわかる人などのいない所だのにと

命婦は気の毒に思った。

命婦には女王がただおおようにしているに相違ない点だけが

安心だと思われた。

会話に出過ぎた失策をしそうには見えないからである。

自分の責めのがれにしたことで、

気の毒な女王を

いっそう不幸にしないだろうかという不安はもっていた。

源氏は相手の身柄を尊敬している心から

利巧《りこう》ぶりを見せる洒落気《しゃれぎ》の多い女よりも、

気の抜けたほどおおようなこんな人のほうが 感じがよいと思っていたが、

襖子の向こうで、女房たちに勧められて少し座を進めた時に、

かすかな衣被香《えびこう》のにおいがしたので、

自分の想像はまちがっていなかったと思い、

長い間思い続けた恋であったことなどを上手に話しても、

手紙の返事をしない人からはまた口ずからの返辞を

受け取ることができなかった。

「どうすればいいのです」

と源氏は歎息《たんそく》した。

源氏物語&古典 syounagon-web ぜひご覧ください🪷

https://syounagon-web-1.jimdosite.com

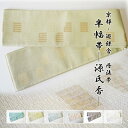

【源氏 第六帖 末摘花】

「零落した悲劇の姫君」という幻想に憧れと好奇心を抱いて求愛した。

親友の頭中将とも競い合って逢瀬を果たしたものの、

彼女の対応の覚束なさは源氏を困惑させた。

さらにある雪の朝、姫君の顔をのぞき見た光源氏はその醜さに仰天する。

その後もあまりに世間知らずな言動の数々に辟易しつつも、

源氏は彼女の困窮ぶりに同情し、

また素直な心根に見捨てられないものを感じて、

彼女の暮らし向きへ援助を行うようになった。

二条の自宅で源氏は鼻の赤い女人の絵を描き、

さらに自分の鼻にも赤い絵の具を塗って、

若紫と兄妹のように戯れるのだった。

💠聴く古典文学📚少納言チャンネルは、聴く古典として動画を作っております。ぜひチャンネル登録お願いします🌷